こんなお悩みはありませんか。

- 自分が本当に理解できているのか、いつも不安になる…

- たくさん勉強しているのに、なかなか成績が上がらない…自分の理解度が不安、本当に身についているか自信がない

- せっかく覚えたはずなのに、すぐに忘れてしまう

- 自分の強みや弱みを正確に把握したい

塾・予備校の講師、家庭教師の経験20年以上のナガクラが効果的な学習法を提案します。効率的な勉強をしましょう。

はじめに:なぜ「フィードバック」があなたの学びを変えるのか?

勉強の常識を覆すフィードバックの重要性

皆さんは「勉強」と聞いて、まず何を思い浮かべるでしょうか。教科書を黙々と読むこと、先生の話をじっと聞くこと、あるいはひたすら問題を解くことかもしれません。確かに、新しい知識を頭に入れる「インプット」や、学んだことを使って何かを作り出したり、問題を解いたりする「アウトプット」は、勉強にとってとても大切なことです。

でも、もし皆さんが「たくさん勉強しているのに、なぜか成績が伸び悩むな」「問題は解けるけれど、本当にわかっているのか不安だな」「せっかく覚えたはずなのに、すぐに忘れてしまうんだ」と感じているとしたら、それはもしかしたら、これまでの「勉強の常識」に、少しだけ足りない部分があったのかもしれません。

その足りない部分とは、実は「フィードバック」というものです。

想像してみてください。皆さんがもし、サッカーやバスケットボールの練習をしているとします。ただ漠然とボールを蹴り続けたり、シュートを打ち続けたりするだけで、本当にうまくなるでしょうか。自分が蹴ったボールがどこへ飛んでいったのか、シュートのフォームは正しかったのか、どれくらいの強さで打てたのか、といった情報がなければ、次の一投や一蹴りをどう改善すればいいのか分かりませんよね。練習しても練習しても、なかなか上達しないかもしれません。

心理学の世界では、このフィードバックが、人が何かを学ぶ上で、そして持っている能力をもっと伸ばしていく上で、とても大きな影響力を持っていることが、たくさんの研究で証明されています。

特に、世界的に有名な教育研究者であるジョン・ハッティさんという方がいます。彼は、教育に関する非常に多くの研究を分析し、その結果から、数ある教育的な取り組みの中でも、フィードバックが学習者の成績や理解度を高める上で、特に高い効果を持っていることを明らかにしました。

つまり、ただ闇雲に「たくさん頑張る」だけではなく、「どうすればもっと効果的に頑張れるのか」を教えてくれるフィードバックこそが、皆さんの学びを「努力の量」だけで測るものから、「確かな成果の質」へと大きく変えてくれる、とても強力なエンジンなのです。

この記事でわかること:学習心理学に基づいた実践的な活用法

この記事では、単なる精神論や「頑張ろう!」といった抽象的な話をするのではなく、学習心理学という学問に基づいた、フィードバックが皆さんの学習にどう影響を与えるのかという具体的な仕組み(メカニズム)を分かりやすく解説していきます。

そして、その仕組みを理解した上で、皆さんが日々の学習や、何か新しいスキルを身につけたいときに、フィードバックの力を最大限に活かすためにはどうすれば良いのかを、具体的な方法を交えながらくわしく説明していきます。

具体的には、これから皆さんは、次のようなことについて深く学ぶことができます。

まず、「フィードバックって結局何なの?」という、これまでもしかしたら曖昧だったかもしれないその言葉の本当の意味と、学習における大切な目的をしっかりと理解します。

次に、フィードバックにも様々な種類があることを学びます。どんな種類のフィードバックが、皆さんの学習に最も役立つのか、そして、どんな状況でどんな種類のフィードバックを使えば良いのかという、効果的なフィードバックの「種類」と「使い方」をくわしく見ていきます。

そして、せっかくフィードバックをもらっても、それをうまく活かせなければもったいないですよね。

フィードバックが最大限に効果を発揮するために、「いつ」「どのように」「誰から」フィードバックをもらえば良いのかという、フィードバックを「最大限に活かすポイント」を深掘りします。

また、フィードバックはいつも良い結果をもたらすとは限りません。使い方を間違えると、かえって学習の妨げになってしまうこともあります。

そこで、フィードバックに関してよくある「こんな風に考えていると逆効果になってしまうよ」という「よくある誤解」と、その誤解を乗り越えるための具体的な対処法も学びます。

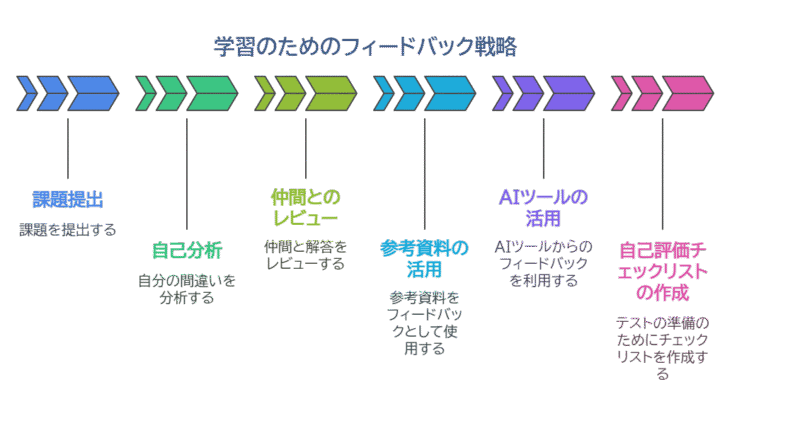

最後に、これまでの知識を総動員して、皆さんが今日からでも自分の学習に取り入れられる具体的なフィードバック活用戦略をたくさん紹介します。

学校での勉強はもちろん、趣味やスポーツ、新しいスキルを身につける時など、様々な場面でフィードバックの力を役立てるヒントが見つかるでしょう。

この記事を読み終える頃には、皆さんはフィードバックを「先生や大人から一方的に与えられるもの」という受け身なものとしてではなく、「自分から積極的に探し、活用することで、自分の成長をどんどん加速させるための強力な道具」として捉え直すことができるはずです。

さあ、皆さんの学びを次のレベルへと引き上げてくれる、フィードバックの素晴らしい力をいっしょに探していきましょう。

フィードバックとは何か?学習者のためのシンプルな定義

皆さんは「フィードバック」という言葉を聞いたとき、どんなイメージを抱きますか?

もしかしたら、「テストの採点結果」や「先生から渡される評価」といった、少し緊張するような場面を想像するかもしれません。

あるいは、友達が自分の作品を見て「ここが面白いね!」と言ってくれたことや、スポーツのコーチが「今の動き、もっとこうするといいよ」と教えてくれたことを思い出す人もいるでしょう。

学習心理学という学問の世界では、フィードバックは、単なる評価や批判とは少し違う、もっと明確で、そしてとても大切な目的と役割を持った情報として考えられています。

学習心理学におけるフィードバックの核心:目標と現状のギャップを埋める情報

私たちが何かを学ぼうとするとき、例えば新しい英単語を覚えたり、数学の問題を解けるようになりたいと思ったりするとき、そこにはいつも「こうなりたいな」という目標があります。

そして同時に、「今の自分はここまでできる」という現状がありますよね。

この「目標」と「現状」の間には、たいていの場合、少し、あるいは大きな「ギャップ」(差や不一致)が存在します。

学習心理学で考えるフィードバックとは、この「望ましい目標」と「現在の皆さんのパフォーマンス(行ったことやできたこと)、あるいは理解度(わかっていること)」との間の不一致を減らすために提供される情報のことを指します。

ここで大切なのは、フィードバックが単に「結果がどうだったか」だけを伝えるものではないということです。

本当の意味でのフィードバックは、「なぜその結果になったのか」、そして「どうすれば目標にもっと近づけるのか」という、皆さんが次の一歩を踏み出すための具体的なヒントやアドバイスを含んでいる必要があるのです。

ここでHattie & Timperley (2007) の定義と目的について説明しておきましょう。

教育分野におけるフィードバックの研究で、世界的にとても大きな影響力を持つジョン・ハッティさんとヘレン・ティンパーリーさんという研究者がいます。

彼らは2007年に発表した「The Power of Feedback」(フィードバックの力)という大切な論文の中で、フィードバックを次のように定義しました。

「フィードバックとは、学習者のパフォーマンスや理解度と、望ましい目標との間に生じる不一致を減らすために、先生、友達、本、または自分自身から提供されたり、自ら見つけたりする情報のことである。」

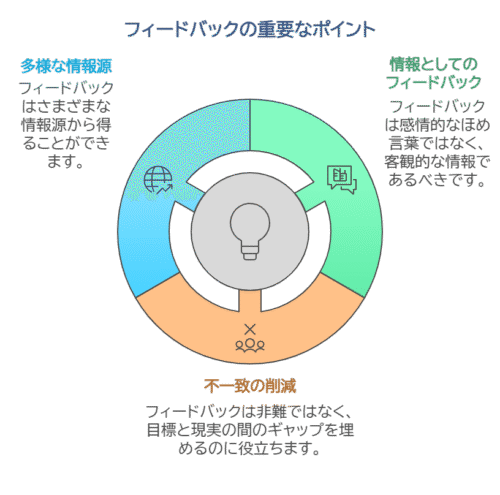

この定義には、フィードバックのいくつかの重要なポイントが隠されています。

まず一つ目は、フィードバックは「情報」である、ということです。

これは、感情的なほめ言葉や、ただの不満、個人的な批判とは違う、ということを意味します。

学習者がその情報を元に、具体的な行動を変えたり、次に繋げたりできるような、客観的で役立つ情報である必要があります。

たとえば、「すごいね!」だけでは、何がどうすごかったのかが分からないため、次にどう活かせばいいか迷ってしまいますが、「この文章は、最初の段落で一番言いたいことがはっきり書けていたから、とても読みやすかったよ」という情報であれば、何が良かったのかを理解し、次もその良い点を生かそうと考えることができます。

二つ目は、フィードバックの目的は「不一致を減らすこと」だという点です。

フィードバックは、決して皆さんのことを非難したり、ダメ出しをしたりするためのものではありません。

そうではなく、皆さんが「目標と今の自分との間に、どれくらいの差があるのか」をはっきりと知り、その差をどうすれば効果的に縮められるのか、そのための道筋を示してくれるものなのです。

まるで、目的地までの地図と、今いる場所を教えてくれるGPSのような役割を果たすのです。

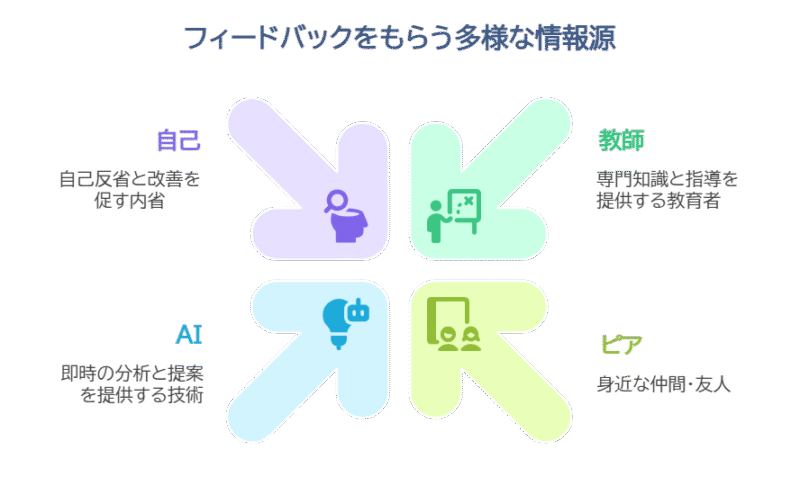

三つ目は、フィードバックの「情報源は多様」だということです。

フィードバックは、学校の先生からだけがもらえるものではありません。

友達との話し合いの中からヒントを得たり、参考書や問題集の解説をじっくり読んだりすること。

また、AI(人工知能)を使った学習ツールからの診断結果、そして一番大切なのは、自分自身で自分の考えや行動を振り返って(反省して)見つけ出す情報(自己フィードバック)など、本当に様々な形と、様々な場所からフィードバックは得られるのです。

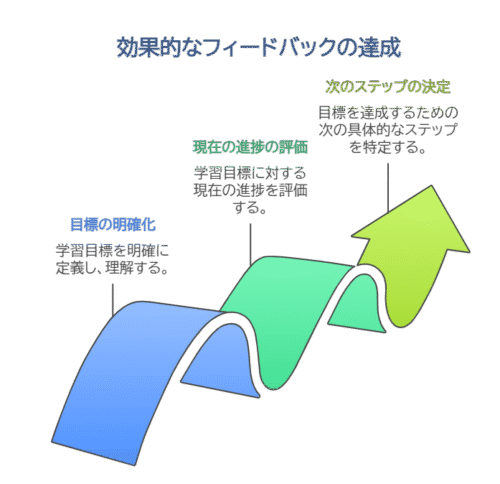

ハッティさんとティンパーリーさんは、効果的なフィードバックは、学習者が自分自身の学びについて考える上で、次の3つの大切な問いに答える情報を提供してくれる、と説明しています。

1️⃣ Where am I going?(目標は何か?):

これは、「皆さんが何を達成しようとしているのか、その目標がはっきりと分かっているか」という問いです。

フィードバックは、まず学習の目標を再確認させてくれる役割も持っています。

たとえば、「この数学の単元で、〇〇の公式を使って問題を解けるようになる」という目標が明確であれば、フィードバックもそれに向けて何が足りないかを教えてくれます。

2️⃣ How am I going?(現状はどうか?):

これは、「皆さんがその目標に対して、今現在、どの位置にいるのか、どれくらい目標を達成できているのか」という問いです。

フィードバックは、現在の自分の力がどれくらいなのかを客観的に教えてくれます。

例えば、模擬テストの点数や、練習問題の正答率などがこれにあたります。

3️⃣ Where to next?(次は何をすべきか?):

これは、「目標を達成するために、次にどのような行動をとるべきか、具体的なステップは何か」という問いです。

これがフィードバックの最も重要な部分かもしれません。

ただ「できていない」と指摘するだけでなく、次に何をすれば良くなるのか、その具体的なアドバイスやヒントを教えてくれるのです。

これらの3つの問いにきちんと答えてくれる情報こそが、皆さんが「次の一歩」を迷いなく踏み出し、より効果的な学習行動へと向かうための、本当の意味でのフィードバックなのです。

「どうすればもっと良くなるか」を教えてくれる情報

一般的な「テストの点数」や「成績表の評価」だけでは、皆さんは「うまくいった」「うまくいかなかった」という結果は分かっても、「なぜうまくいかなかったのか」とか「どうすれば次につながるのか」という、最も知りたい情報が手に入りません。

たとえば、皆さんが数学のテストで、頑張ったのに低い点数を取ってしまったとしましょう。

点数だけを見ても、もしかしたら「あぁ、もっと勉強しなきゃな」という、漠然とした気持ちしか湧かないかもしれません。

でも、もし次のようなフィードバックを受け取ることができたらどうでしょう?

💡「この計算問題は、〇〇という種類の公式を使う部分で間違えているね。

公式そのものの意味や、どんな時に使うのかという理解がまだ不十分かもしれない。

教科書の△ページをもう一度開いて、例題を見ながら確認してみよう。」

💡「途中式を見てみると、簡単な計算ミスが多いことがわかるよ。

特に、プラスとマイナスの符号の扱いに注意が足りていないようだね。

計算練習をするときは、答えを出すだけでなく、計算の途中で自分で確認する『検算』も習慣にしてみると、ミスがぐっと減るはずだよ。」

どうでしょうか。このように言われたら、単に「点数が悪かった」と落ち込むだけでなく、「なるほど、公式の意味を理解し直せばいいのか」「計算ミスを減らすために検算を習慣にしよう」と、次にとるべき行動がはっきりと見えてきますよね。

まさに、これがフィードバックの真骨頂です。

「目標(正答すること)」と「現状(不正答)」のギャップをはっきりと認識させ、そのギャップが「なぜ生じたのか」(原因:公式の理解不足、計算ミス)という理由を伝え、そして「次の一歩」(対策:教科書の確認、検算の習慣化)を具体的に示す情報こそが、学習心理学において「フィードバック」と呼ぶものの本当の姿なのです。

単なる評価や結果の通知とは違い、フィードバックは、皆さんの頭の中の思考プロセスに直接働きかけ、目標達成に向けて行動を修正するための、具体的でとても役立つ指針を与えてくれる情報なのです。

これが、私たちがこの記事で皆さんといっしょに考えていきたい「学習効果を最大限に高めるフィードバック」なのです。

効果的なフィードバックの「種類」と「使い方」

フィードバックは、ただ皆さんに「良かった」「悪かった」を伝えるだけのものではありません。

その伝え方や、何に焦点を当てるかによって、皆さんの学習に与える影響は大きく変わってきます。

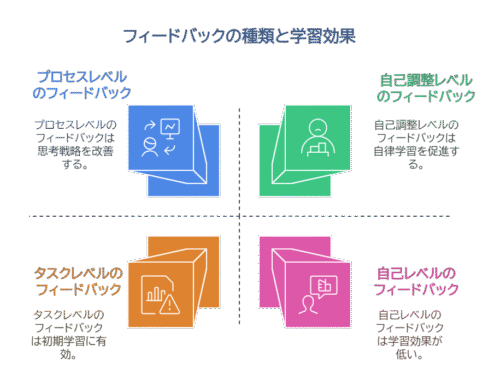

学習心理学の研究では、フィードバックをその「深さ」や「焦点」によっていくつかのレベルに分けて考えることが提案されており、それぞれが異なる種類の学習に効果があることがわかっています。

ここでは、先ほども登場したジョン・ハッティさんとヘレン・ティンパーリーさんが提唱した、フィードバックを理解するためのとても役立つ4つのレベルに焦点を当てて、それぞれをくわしく解説していきます。

これらのレベルをしっかりと理解し、状況に応じて適切に使い分けることが、皆さんの学習を効果的に進めるための大切な鍵となります。

「タスクレベル」のフィードバック:何が間違っているか

この種類のフィードバックは、皆さんが取り組んだ課題そのもの、あるいはその課題をやってみた結果(答えが合っていたか間違っていたか、抜けている部分はないかなど)に直接関わる情報を提供します。

これはフィードバックの中で最も表面的なレベルですが、とても重要です。主に「正しい答えは何なのか」「具体的にどこが間違っていたのか」を明確に伝えてくれます。

タスクレベルの目的は、学習者がそのタスクを正しく実行できたかどうか、そしてどこに誤りがあるのかを素早く認識できるようにすることです。

特に、基本的な知識や技能を学び始めたばかりの段階で、素早い修正を促すのに非常に役立ちます。

タスクレベルのフィードバックは、皆さんが正解や正しい手順を早く身につけたいときに効果的です。

それでは、具体例と有効な学習段階について説明しましょう。

具体例をあげます。

数学の問題:皆さんが計算問題を解いたとします。先生が「この問題の答えはXではなくYが正解です」とか、「この式の展開で、プラスとマイナスの符号が逆になっていますよ」と教えてくれるのが、タスクレベルのフィードバックです。

英単語の練習:英語の単語を覚えている時に、スペルを間違えてしまったとします。アプリや先生が「この単語のスペルはreceiveで、eとiの順番が逆ですよ」と教えてくれるのも、これにあたります。

歴史の年号:歴史のテストで、ある出来事が起こった年号を間違えてしまった時に、「〇〇の乱は1180年ではなく、正しい年号は1185年です」と教えてもらうのもタスクレベルのフィードバックです。

スポーツのフォーム:たとえば、野球のバッティング練習で、コーチが皆さんのスイングを見て「腕の振り出しが少し開きすぎているから、もっと体に近く振ってみよう」と指摘してくれるのも、特定の動作の修正に焦点を当てたタスクレベルのフィードバックです。

次にどの学習段階で有効かについて説明しましょう。

基礎知識や基本的な技能の習得初期段階:まだ概念が曖昧だったり、正確な手順が身についていなかったりする時に、迅速に誤りを修正し、正しい知識やスキルを定着させるのに適しています。たとえば、漢字の書き取りや、理科の基本的な実験手順を覚える時などです。

反復練習を伴う学習:計算練習や英単語の暗記、楽器の基礎練習など、正解や正しい動作が明確で、くり返し練習することで身につくタイプの学習で、即座に誤りを訂正し、正しいパターンを体に覚えさせるのに非常に効果的です。

認知負荷が低いタスク:皆さんが深く考える必要があまりない、単純なタスクに取り組んでいる際に、集中を妨げることなく、素早く間違いを修正することができます。

注意点についても触れておきましょう。

タスクレベルのフィードバックは、単に「不正解でした」とだけ伝えるのではなく、「どこが」「どのように」間違っているのかを具体的に示すことが大切です。

しかし、このレベルのフィードバックだけでは、「なぜ間違えたのか」という根本的な理由や、「どうすれば次から同じ間違いをしないのか」という深い理解には繋がりにくいという限界もあります。

そのため、次のレベルのフィードバックと組み合わせて使うことが望ましいのです。

「プロセスレベル」のフィードバック:どうすれば解けたか

この種類のフィードバックは、皆さんが課題を達成するために使った思考のプロセス(考え方)、戦略、手順に焦点を当てて情報を提供します。

タスクレベルのフィードバックが一つの「点」を修正するのに対し、プロセスレベルのフィードバックは、その点に至るまでの「線」に目を向けます。

つまり、「どのように考えたらその答えにたどり着けたのか」「どんな方法を使ったらもっと効果的に問題を解けたのか」「より良いアプローチは何か」といったことを教えてくれます。

プロセスレベルの目的は、学習者が自分自身の思考のプロセスや、問題を解決するための戦略を振り返るきっかけを与え、より効率的で正確な方法を身につけられるように支援することです。

これにより、皆さんの学習の質が大きく向上し、似たような新しい課題にも自分で対応できるような、応用が利くスキルが育まれます。

具体例と勉強のやり方にどのように役立つか説明しましょう。

プロセスレベルのフィードバックは、皆さんが「なぜそう考えたのか」「どうやったらもっと上手にできるか」という部分を学ぶのに役立ちます。

まず具体例から見ます。

数学の問題:皆さんが複雑な図形問題を解いたとします。先生が「あなたは最初に図を書き始めたようですが、この問題では、最初に補助線を一本引くことで、問題がぐっとシンプルに見えてきますよ。その補助線を引くという戦略が、この問題を解くカギになります」と教えてくれるのが、プロセスレベルのフィードバックです。

小論文の記述:皆さんが小論文を書いたとします。先生が「この段落は、複数の意見がごちゃ混ぜになってしまっていますね。まず、それぞれの意見(論点)を一つずつはっきりとさせてから、それぞれの論点に合った具体的な例を配置すると、読者にとって、皆さんの考えがもっと分かりやすくなりますよ」とアドバイスしてくれるのも、思考の構成方法に関するフィードバックです。

プログラミング:プログラミングでエラーが出てしまった時、先輩が皆さんの書いたコードを見て「エラーの原因は、変数名の付け方に一貫性がないことかもしれませんね。どんな意味の変数なのかが分かるように、名前の付け方のルールを決めておくと、後でコードを見直したり、他の人が読んだりする時に、ずっと楽になりますよ」と教えてくれるのも、効率的なプログラミング戦略に関するフィードバックです。

プレゼンテーション:皆さんがクラスで発表をした後、友達が「導入で、聴衆の注意を引きつけるために、いきなりデータを見せるのではなく、まずは皆が共感できるような身近なエピソードや、驚くような事実から話し始めると、皆の心にメッセージがもっと響くと思うよ」とアドバイスしてくれるのも、効果的な発表戦略に関するフィードバックです。

次に勉強のやり方にどのように役立つか説明しましょう。

第一に、皆さんは、自分の「やり方」(学習方法や問題解決の戦略)に意識的に目を向けることで、より効率的で良い学習戦略や、問題解決のスキルを身につけることができるようになります。

第二に、単に答えが合っているかどうかだけでなく、その答えにたどり着くまでの「思考の質」を高めることができるため、初めて出会うような問題にも応用できる力や、一度身につけた知識を様々な場面で使えるような、汎用性の高い知識が定着しやすくなります。

第三に、もし間違えてしまったとしても、それを「自分の能力が足りないから」ではなく、「やり方に改善の余地があった」と捉えることができるため、落ち込むことなく、前向きに次への改善行動へと繋げやすくなります。

注意点についても触れておきましょう。

プロセスレベルのフィードバックは、学習者が自分の内面にある思考を振り返ることを促すため、ある程度の集中力と、自分で考える力が必要です。

また、フィードバックの内容が複雑になりすぎると、かえって皆さんの頭が混乱してしまうこともあるため、何を伝えたいのかを具体的に、そして分かりやすい言葉で伝えるバランスがとても重要です。

「自己調整レベル」のフィードバック:どうすれば自分で学べるか

この種類のフィードバックは、皆さんが自分自身の学習をどのようにコントロールし、調整しているかという能力、つまり「自己調整能力」に深く焦点を当てます。

「皆さんはどのように学習の目標を設定したか?」「学習の計画は適切だったか?」「難しいと感じた時に、どう対処したか?」など、自分の学習の「仕方」や「態度」といった、メタ認知的な側面(自分の思考や学習そのものについて考える力)に深く関わる情報を提供します。

自己調整レベル目的は、学習者が将来、どんな新しい課題に直面しても、自分で学び、自分で問題を解決していけるような「自律的な学習者」となる力を育むことです。

これは、ハッティさんとティンパーリーさんが提唱するフィードバックの4つのレベルの中で、最も深く、そして長期的な学習成果に最も大きな影響を与えると言われています。

自己調整レベルのフィードバックは、皆さんが「どう学ぶか」を学ぶための、とても大切なヒントを与えてくれます。

それでは、具体例とメタ認知・自律学習を促進する、ということについて触れましょう。

まず具体例について説明します。

試験後の振り返り:

皆さんが期末試験を終えた後、先生との個別面談があったとします。

先生が皆さんの学習記録を見て、「あなたは試験の前に、苦手な社会の分野をいつも後回しにする傾向があるようですね。結果として、そこから多く出題された今回のテストで点数が伸びませんでした。次回からは、苦手な分野こそ、計画的に早めに復習する時間を設けてみてはどうでしょうか?」とアドバイスしてくれるのが、自己調整レベルのフィードバックです。

これは、皆さんの学習計画の立て方や、苦手科目への向き合い方という、学習の「戦略」そのものに焦点を当てています。

長期課題の提出後:

皆さんが自由研究のような長期の課題を提出した後、先生が「この課題に取り組む中で、あなたは最初にどんな目標を設定しましたか?」「途中で資料集めが大変だと感じた時、あなたはどのようにして情報を集めたり、誰かに相談したりして、その困難を乗り越えようとしましたか?」「次に似たような課題に取り組むときは、最初にどんな準備をしますか?」といった質問をしてくれるのも、自己調整レベルのフィードバックです。

これは、皆さんの課題解決の過程における計画性や、困難への対処能力を振り返る機会を与えてくれます。

グループワークでの学び:

グループで協力して何かを成し遂げた後、先生が「グループの中で、あなたは自分の意見を他のメンバーにどのように伝え、また、他のメンバーの意見をどのように受け入れようと努力しましたか?」「チームとしての目標達成のために、あなたは自分の役割をどのように見つけ、果たしましたか?」と問いかけてくれるのも、自己調整能力、特に協調性や役割認識といった側面に関するフィードバックです。

次にメタ認知・自律学習の促進について説明しましょう。

自己調整レベルのフィードバックは、皆さんが自分自身の学習スタイル、得意なこと、苦手なこと、そして学習に対する気持ちや姿勢そのものについて、深く考えるきっかけを与えてくれます。

これは、「メタ認知」と呼ばれる能力(自分の考え方や学習の仕方を客観的に見つめる力)を育むことにつながります。

皆さんは、目標を立てる、計画を立てる、実行する、実行中にうまくいっているか確認する、そして最後に結果を評価するといった、自己調整学習のサイクルを、意識的に、そして効果的に回せるようになります。

「何を学ぶか」だけでなく、「どう学ぶか」を学ぶことで、皆さんは学校の勉強だけでなく、社会に出てからも新しいことを学び続け、様々な課題を自分で解決していけるような、一生役立つ学習能力を身につけることができるのです。

注意点についても触れておきましょう。

自己調整レベルのフィードバックは、学習者との間に信頼関係がしっかりと築かれていることが非常に大切です。また、すぐに答えを出すのではなく、対話を通じてじっくりと皆さんの考えを引き出し、内省(深く考えること)を促す必要があります。

そのため、フィードバックを与える側には、皆さんの話をよく聞き、適切な質問を投げかけるスキルが求められます。そして、皆さんが自分自身で深く考える時間を十分に確保することも、このフィードバックを効果的にするための欠かせない要素です。

避けるべき「自己レベル」のフィードバック:あなた自身に焦点を当てる★

この種類のフィードバックは、皆さんが行ったタスクや、その学習プロセスとは直接関係のない、皆さんの「人となり」や「知能」「性格」といった、生まれつきや、なかなか変えにくいと思われるような固定的な特性に言及するものです。

たとえば、「あなたは本当に頭がいいね」「あなたはいつも不注意だね」「あなたは努力家だ」といった言葉がこれにあたります。

「自己レベル」のフィードバックとは何でしょう。

実は、これはフィードバックの本来の目的から外れてしまいます。

なぜなら、この種のフィードバックは、皆さんの気分を一時的に良くしたり、逆に深く傷つけたりすることはあっても、皆さんの具体的な学習行動を改善したり、スキルを伸ばしたりすることには、ほとんど繋がらないからです。

自己レベルのフィードバックが、なぜ学習にとって良くない影響を与えることが多いのか、その理由をくわしく見ていきましょう。

第一に、学習の努力を阻害する可能性があります。

ポジティブな自己レベルフィードバック(例:「あなたは天才だから、きっとできよ!」):

皆さんが何か成功した時に、「あなたは頭がいいからできたんだ」と言われると、皆さんは自分の成功を「努力の結果」ではなく、「生まれ持った才能」のせいだと考えやすくなります。これは、心理学で言う「固定型マインドセット」を助長してしまいます。すると、もし皆さんが難しい課題に直面したり、一度失敗してしまったりしたときに、「自分には才能がないからダメだ」「努力しても無駄だ」と考えてしまい、努力することを諦めたり、失敗を恐れて新しいことに挑戦しなくなったりする傾向が出てくることがあります。

ネガティブな自己レベルフィードバック(例:「あなたはいつも不注意だから、また間違えたんだね」):

逆に、失敗した時に「あなたはいつもそうだ」とか「あなたの性格が原因だ」と言われると、皆さんは自分の失敗を「能力がないからだ」とか「どうせ自分はダメな人間だから」と、自分の努力では変えられない部分のせいだと捉えやすくなります。その結果、学習への意欲を著しく失ってしまったり、何をしても無駄だと感じる「無力感」に陥ってしまったりする可能性があります。

第二に具体的な改善策が見えない:

自己レベルのフィードバックは、皆さんの「行動」や「プロセス」ではなく、「あなたという存在」に焦点を当てています。そのため、「どうすれば具体的に改善できるのか」という、皆さんが次の一歩を踏み出すための情報が全く提供されません。たとえば、「あなたはだらしないね」と言われても、「じゃあ、何をどうすればだらしなくなくなるんだろう?」と、具体的な行動が浮かばず、困ってしまうでしょう。

第三に感情的な反応を引き起こしやすい:

自己レベルのフィードバックは、受け取る側が個人的な攻撃と受け取ってしまったり、過剰なプレッシャーを感じてしまったりする可能性があります。これにより、フィードバックを与えてくれた先生や友人との関係が悪化してしまったり、フィードバックを受け取ること自体を嫌がるようになってしまったりする原因にもなりかねません。

まとめ

本当に効果的なフィードバックは、皆さんの「成長」に焦点を当て、その「タスク」の実行能力、「プロセス」の改善、そして「自己調整」能力を向上させるための情報であるべきです。自己レベルのフィードバックは、一時的に感情に大きな影響を与えることはあっても、長期的な学習者の成長にはほとんど役立ちません。学習の場では、常に皆さんの具体的な行動や思考のプロセス、そして皆さんが自分自身で学びを調整する能力に焦点を当てたフィードバックを心がけることが大切です。そうすることで、皆さんは前向きに学習を続け、着実に成長していくことができるでしょう。

フィードバックを「最大限に活かす」ためのポイント

フィードバックは、ただ誰かから与えられれば良いというものではありません。そのフィードバックが「いつ」「どのような内容で」「誰から」与えられるかによって、皆さんの学習に与える効果は大きく変わってきます。この章では、皆さんがフィードバックの力を最大限に引き出し、自分自身の学習をさらに加速させるための、とても重要なポイントを、学習心理学の知見に基づきながらくわしく解説していきます。

タイミングの重要性:即時か、遅延か

フィードバックをいつ与えるか、そのタイミングは、皆さんが何を学びたいのか、どんな目標を持っているのかによって、最も効果的な方法が異なります。一般的には、「フィードバックは早ければ早いほど良い」と考える人が多いかもしれませんが、実は必ずしもそうとは限りません。学習の内容や目的によっては、少し時間を置いてからフィードバックをもらう方が、より大きな効果が得られることもあります。

各タイミングのメリットと適切な使い分け

① 即時フィードバック(Immediate Feedback)

これは、皆さんが何か行動を起こしたり、問題を解いたりした直後に、すぐに受け取るフィードバックのことです。たとえば、オンライン学習アプリで問題を解いて、正解か不正解かがすぐに表示されるのがこれにあたります。

メリットは何でしょうか。

第一は、記憶の定着を助けるということです。

皆さんが行ったばかりの行動や、その時の考えがまだ頭の中に鮮明に残っているうちに、間違いを修正したり、正しいやり方を確認したりすることができます。これにより、正しい情報と行動が強く結びつき、知識やスキルの定着がとてもスムーズに進みます。

第二は、誤りの固定化を防ぐということです。

もし間違ったやり方や理解をしてしまっていても、すぐにフィードバックをもらえることで、その誤った考え方や行動が習慣になってしまうのを防ぐことができます。

第三は、動機付けの向上です。

正しい行動や理解ができた時に、すぐに「正解!」や「素晴らしい!」といった肯定的なフィードバックを受けることで、達成感を感じやすくなり、もっと勉強しようという気持ち(学習意欲)が高まります。

それでは、適切な使い分けはどうすれなば良いでしょうか。

第一に、基礎的な知識やスキルの習得において有効です。

英単語のスペルを覚える、算数の基本的な計算、楽器の指の動き、スポーツの基本的なフォームなど、正解や正しい動作がはっきりしていて、くり返し練習することが大切な学習に向いています。間違いをすぐに修正することで、正確なパターンを早く身につけたい場合に特に有効です。

第二に、危険を伴う作業や緊急性の高い状況において有効です。

たとえば、医療現場で患者さんの処置をする手順や、機械の操作方法など、間違いが許されず、即座の修正が求められるような場面では、即時フィードバックが不可欠です。

第三に、認知負荷が低いタスクにおいて有効です。

皆さんが深く考え込まずに、単純な作業や記憶を行うようなタスクに取り組んでいる時に、集中を妨げることなく、素早く間違いを修正するのに役立ちます。

② 遅延フィードバック(Delayed Feedback)

これは、皆さんが何か行動を起こしたり、課題を提出したりしてから、少し時間をおいてから受け取るフィードバックのことです。例えば、テストを受けた後、数日経ってから採点済みの答案が返ってくるのがこれにあたります。

メリットは何でしょうか。

第一は、自分のことをふりかえることとメタ認知を促進することです。

すぐに答えが与えられないことで、皆さんは自分で「なぜこうなったんだろう?」「どうすれば良かったんだろう?」と考えたり、解決策を自分で探したりする時間を十分に持つことができます。これにより、「なぜ間違えたのか」や「どうすればもっと良い方法があったのか」といったことを深く反省し、自ら解決策を見つけ出す機会が生まれます。これは、皆さんが「自分の学習の仕方を客観的に見つめる力(メタ認知)」を育むことにつながります。

第二は、学んだことをいろいろな場面で使えるようにすることです。

即座に答えが与えられない状況で、皆さんは自分で問題解決のプロセスをより深く考え、理解しようとします。このプロセスが、一度学んだ知識を、似たような状況だけでなく、全く違う文脈や新しい問題にも応用できる能力(知識の転移)を高めることにつながります。

第三は、自己調整学習能力を向上させることです。

自分で問題点を見つけ、解決策を考え、試行錯誤する過程は、学習計画の立て方、学習中の状況を自分で確認する方法、そして学習の成果を評価する方法といった、自己調整学習のスキルを大きく育んでくれます。

それでは、適切な使い分けはどうすれなば良いでしょうか。

第一に、複雑な問題解決や深い概念の理解に適しています。

小論文を書いたり、研究プロジェクトを進めたり、プログラミングでエラーを修正したりするような、論理的に考えたり、分析したり、批判的に見つめたりする力が求められる課題に適しています。

第二に、深い理解や応用力を目指す学習に適しています。

「なぜそうなるのか」という理由を深く探求したり、一つの問題に対して複数の解決方法がないかを考えたりするような、より深い考察が必要な場合に効果的です。

第三に、自己調整学習能力を養いたい場合にも適しています。

皆さんに自律性を促し、先生や誰かに頼らなくても、自分で学び続け、自分で問題を解決する力を育むことを目的とする場合に、遅延フィードバックは非常に有効です。

まとめ

フィードバックを最も効果的に活用するための最適なタイミングは、皆さんの学習目標、皆さんの現在の学習の習熟度、そして取り組んでいる課題の性質によって異なります。基礎を固めたい時には即時フィードバック、深く理解し、自分で学ぶ力を育てたい時には遅延フィードバック、というように、意図的に両方を使い分けることが、皆さんの学習効果を最大化する鍵となります。

- 即時フィードバック:基礎固め

- 遅延フィードバック:自分で学ぶ力を育てたい

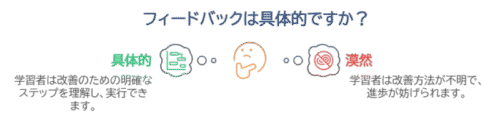

具体性の追求:漠然とした評価では意味がない

フィードバックが本当に役に立つものであるためには、その内容が具体的であることが絶対に必要です。もし、先生や友達から「よくできたね」とか「もう少し頑張ろう」といった、漠然とした評価しかもらえなかったとしたら、皆さんは次に何を変えればいいのか、どう努力すればいいのか、きっと迷ってしまうでしょう。これでは、せっかくのフィードバックも、あまり意味がありません。

効果的なフィードバックは、皆さんの学習のどの部分が目標に達していなかったのか、そしてその部分を「何を」改善すべきなのか、さらにその改善のために「どうすれば良いのか」という具体的な行動のヒントを示してくれます。

まず「何を」改善すべきかを考える必要があります。

フィードバックは、皆さんのパフォーマンスのどの側面が、目標としているレベルに達していないのかを、はっきりと示すことが重要です。

たとえば、皆さんが書いた作文についてであれば、「作文全体の論点がぼやけている」といった指摘が必要です。

クラスでのプレゼンテーションであれば、「声のトーンが単調で、聴衆が飽きてしまうかもしれない」といった指摘です。

プログラミングであれば、「変数を定義する場所のルールに問題がある」といった具体的な問題点です。

次に「どう」改善すべきかを考える必要があります。

重要なのは、その「何を」改善するために、皆さんが「どうすれば良いのか」という、具体的な行動の指針を示すことです。単に間違いを指摘するだけでなく、その間違いを直すための別の正しい方法や、改善のための戦略、さらには次にどのような学習ステップを踏めば良いのかを具体的に提示することで、皆さんは迷うことなく、次の行動へと移ることができます。

具体例で「良いフィードバック」と「悪いフィードバック」を考えてみましょう。

- 悪いフィードバック(漠然としている): 「このレポートは、もっと改善が必要だね。頑張ろう。」

- 良いフィードバック(具体的): 「このレポートの第3章では、皆さんの主張を裏付けるための具体的なデータや根拠が不足しているため、説得力に欠けます。特に、先行研究の引用をあと2つ追加し、その分析結果を具体的に記述することで、皆さんの主張がより強固になり、読者も納得しやすくなるでしょう。」

- 悪いフィードバック(漠然としている): 「君のプレゼンは、全体的に分かりにくかったよ。」

- 良いフィードバック(具体的): 「君のプレゼンテーションは、スライドの文字が多すぎ、図表が少なかったため、視覚的な情報が不足していました。次からは、スライド1枚あたりの文字数を減らし、メッセージごとに一つの図やグラフを用いるようにすると、聴衆が内容を理解しやすくなります。」

具体的なフィードバックは、皆さんの頭の中で「何をどうすればいいのか」という迷いを減らし、どこに焦点を当てて改善すれば良いのかをはっきりとさせてくれます。これにより、皆さんは効果的な学習戦略を立てやすくなり、時間や労力を無駄にすることなく、効率的に学習を進めることができるのです。

情報源を多様化する:先生以外からのフィードバック

これまで、フィードバックは学校の先生や塾の講師、会社の先輩や上司など、教えてくれる立場の人から、学ぶ立場の人へという一方通行で与えられるものだと考えられがちでした。しかし、現代の学習心理学では、フィードバックをもらう情報源を多様にすることが、学習効果をさらに高める上で非常に重要だと強調されています。一人の先生だけからフィードバックをもらうのではなく、様々な人やツールからフィードバックを得ることで、皆さんの学習はもっと豊かになります。

ピア(仲間)、AI、そして自己フィードバックの活用

フィードバックは、先生以外にも、身近な仲間、最新のAI技術、そして何よりも自分自身から得ることができます。

① ピア(仲間)フィードバック(Peer Feedback)

「ピア」とは、「仲間」や「同じ立場の友達」という意味です。皆さんが友達同士で互いにフィードバックし合うことを「ピアフィードバック」と呼びます。

ピアフィードバックのメリットは次のようなものです。

a. 学習者にとって理解しやすい言葉

同じ学習段階にいる仲間からのフィードバックは、専門用語をあまり使わないため、皆さんが理解しやすく、また、心理的な抵抗も少なく、受け入れやすい傾向があります。先生に質問するのは少し緊張する、という時でも、友達同士なら気軽に相談できるかもしれません。

b. 多角的な視点

一人の先生だけでは見落とされがちな点も、複数の仲間から意見をもらうことで、様々な角度からの気づきが得られます。たとえば、ある問題を解いた時に、皆さんが気づかなかった別の解き方を友達が教えてくれるかもしれません。

c. 主体性の向上

仲間に対してフィードバックを与える側になることで、皆さんは相手の考えや作品を分析し、自分の思考を整理し、そして建設的なアドバイスを考える能力が養われます。相手に教える過程で、「あれ、自分は本当にこのことを理解しているかな?」と再確認することになり、結果的に自分自身の理解も深まります。

活用例として次のようなものがあげられます。

a. グループワークや勉強会での相互評価

みんなで問題を解いた後、互いの解答プロセスを説明し合い、疑問点や改善点を指摘し合う。

b. プレゼンテーション練習後の仲間からのコメント

クラスでの発表練習後、友達に聞いてもらい、「この部分、もっと大きな声で話すといいよ」「このスライドの文字は小さくて読みにくいかも」といった具体的なアドバイスをもらう。

c. 作文やレポートの相互添削

友達同士で書いた作文やレポートを交換して読み合い、分かりにくい表現や、もっと良くできそうな部分を指摘し合う。

② AIフィードバック(AI Feedback)

近年、AI(人工知能)技術の発展により、学習においてもAIからのフィードバックが非常に強力なツールとなっています。

AIフィードバックのメリットは次のようなものです。

a. 即時性と個別性(すぐに、一人ひとりに合わせた対応ができる)

AIは、皆さんが学習している時間や場所に関わらず、24時間いつでも、即座にフィードバックを提供してくれます。また、皆さんの学習履歴や弱点に応じて、一人ひとりに合わせたカスタマイズされたフィードバックを提供できるのも大きな利点です。

b. 客観性と一貫性(かたよらずに見て、ぶれずに考える)

人間のように感情や疲れに左右されることなく、常に客観的で、一貫した基準で皆さんのパフォーマンスを評価します。

c. データに基づいた分析

皆さんの解答パターンや学習の進み具合を大量のデータから分析し、人間ではなかなか気づきにくい傾向や、隠れた弱点を正確に特定してくれます。

活用例として次のようなものがあげられます。

a. 英語学習アプリの発音・文法チェック

発音練習をすると、AIが瞬時に皆さんの発音を評価し、どこをどう改善すれば良いか具体的なアドバイスをくれます。英文を書くと、文法の誤りや不自然な表現を指摘し、より良い言い換えを提案してくれます。

b. オンラインプログラミング学習サイトのコードレビュー

皆さんが書いたプログラミングコードを提出すると、AIが即座にエラー箇所を特定し、効率的なコードの書き方や、より良い解決策を提案してくれます。

c. 記述問題の自動採点・添削

文章で答える問題に対して、AIが内容のキーワードや論理性を評価し、人間では時間がかかる添削を素早く行ってくれます。

③ 自己フィードバック(Self-Feedback)

これは、自分自身で自分の学習のパフォーマンスを客観的に評価し、改善点を見つけることです。これこそが、皆さんが「自ら学ぶ力」を身につける上で最も重要で、究極のフィードバック源と言えるでしょう。

自己フィードバックのメリットは次のようなものです。

a. 究極の自律学習

誰かに頼らずに、自分自身の学習を管理し、改善していく能力は、皆さんが生涯にわたって新しいことを学び続ける上で、最も大切なスキルの一つです。

b. メタ認知能力の育成

自分の思考プロセスや学習戦略がどうだったかを意識的に振り返り、評価することで、メタ認知(自分の考え方や学習の仕方を客観的に見つめる力)が大きく育まれます。

c. 内発的動機づけの向上

他者からの評価にばかり依存せず、自分自身で「できた!」と感じたり、「次はこうすればもっと良くなる!」と気づいたりすることで、心の奥底から学習への意欲が湧きやすくなります。

活用例として次のようなものがあげられます。

a. 問題集の解説を読み込み、自分の解答プロセスと比較する

問題を解いた後、正解の解説を読んで「自分はなぜこの考えに至らなかったのか」「解説のロジックは自分とどこが違うのか」を深く考えることで、自分の思考の弱点や、より良い解法を見つけ出します。

b. テスト後に自己採点と弱点分析を行う

テストが返却されたら、点数だけを見て一喜一憂するのではなく、どの問題で間違えたのか、なぜ間違えたのか、そして次回のテストで同じ間違いをしないために何をすれば良いのかを具体的に分析する。

c. スポーツや楽器の練習を動画で記録し、自分で分析する

たとえば、バスケットボールのシュートフォームや、ピアノの演奏をスマートフォンで録画し、それを見返して、どこをどう改善すればもっと上達するかを自分で見つけ出す。

結論

フィードバックを多様な情報源から得ようとすることで、皆さんは自分の学習を様々な角度から評価できるようになり、より包括的で効果的な改善が可能になります。特に自己フィードバックは、皆さんが「教えてもらう側」から「自ら学び、成長をデザインしていく側」へと進化するために、絶対に欠かせない要素です。積極的にこれらのフィードバック源を活用し、皆さんの学習を次のレベルへと引き上げていきましょう。

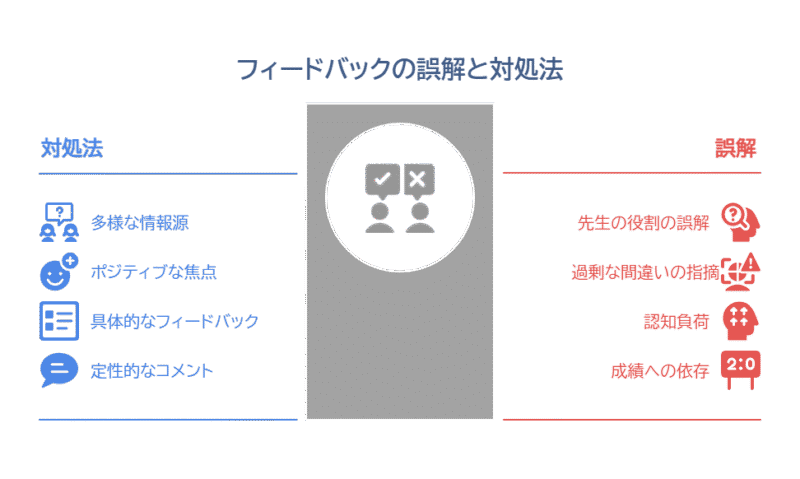

こんなフィードバックは逆効果!よくある誤解と対処法

フィードバックは、皆さんの学習を大きく助けてくれる強力な道具ですが、その使い方を間違えると、かえって皆さんのやる気をなくしてしまったり、せっかくの学習効果を邪魔してしまったりする可能性があります。

この章では、フィードバックに関して多くの人が陥りがちな「こんな風に考えていると、もしかしたら逆効果になってしまうかもしれない」というよくある誤解について解説します。そして、それぞれの誤解を乗り越え、フィードバックを正しく効果的に活用するための具体的な方法(対処法)もくわしく説明します。これらの誤解を避けることで、皆さんの学習はもっと効率的で、もっと楽しくなるはずです。

誤解1: 「フィードバックは先生(指導者)だけが与えるもの」

対処法:多様なフィードバック機会の創出

学習心理学の研究では、フィードバックは様々な情報源から積極的に得られるべきだと考えられています。皆さんが自分自身の力で学び、どんどん成長していくためには、先生からのフィードバックだけでなく、以下の情報源も意識的に活用することがとても大切です。

• ピア(仲間)フィードバックを積極的に求める:

o なぜ有効か:友達やクラスメイトは、皆さんと似たような課題に取り組んでいて、同じような疑問や悩みを抱えていることが多いでしょう。だからこそ、彼らからのフィードバックは、皆さんの立場や気持ちを理解した上で伝えられるため、専門用語を使わない、分かりやすい言葉で、心理的な抵抗も少なく受け入れやすい傾向があります。また、友達の視点から、自分では気づかなかった新しい発見があったり、逆に友達にフィードバックを与えることで、自分の考えを整理し、より深く理解できたりするというメリットもあります。

o 実践例:

グループ学習や勉強会を開き、皆で問題を解いた後、それぞれの解き方や考え方を互いに説明し合い、「どうしてそう考えたの?」「もし私だったら、この部分はこう表現するかな」などと、具体的な質問やアドバイスを交わし合ってみましょう。

作文やレポートを書いた後、完成前に友達に読んでもらい、「どこが分かりにくいか」「もっと知りたい情報は何か」といった率直な意見をもらうのも良い方法です。

• 自己フィードバックの質を高める:

o なぜ有効か:自分自身で自分の学習の状況や結果を客観的に見つめ、評価し、改善点を見つける能力は、皆さんが誰かに頼らずに、一生涯学び続けていく上で最も重要なスキルの一つです。この力が身につけば、どんな状況でも自分で学び、問題を解決していくことができます。

o 実践例:

テストや小テストが返却されたら、点数だけでなく、「なぜこの問題で間違えたのか」「正解するためには、どう考えればよかったのか」「次回、同じような間違いをしないために、具体的に何を復習すればいいのか」といった問いかけを自分に投げかけ、深く分析する時間をとりましょう。

何か新しいスキル(例えば、料理や楽器の演奏)を練習した後、「今日の練習で、一番うまくいったことは何か」「もっと改善できる点は何か」「次に何に注意して練習しようか」と、自分で振り返りのメモを取る習慣をつけるのも効果的です。

• AIやテクノロジーを活用する視点を持つ:

o なぜ有効か:現代のAIツールは、人間では気づきにくい細かなミスやパターンをデータに基づいて瞬時に特定し、いつでも客観的なフィードバックを提供してくれます。これは、皆さんの学習時間を大きく節約し、効率を高めるのに役立ちます。

o 実践例:

英語のライティングの宿題をAIの添削ツール(例:Grammarlyなど)にかけて、文法やスペル、表現の適切さに関するフィードバックをもらいます。

プログラミングの学習サイトでは、皆さんが書いたコードを提出すると、エラーの原因や、より効率的な書き方をAIが教えてくれることが多いです。

オンラインの学習プラットフォーム(例:スタディサプリなど)が提供する学習履歴や成績のグラフなども、皆さんの学習ペースや得意・不得意を客観的に示す「自己調整レベルのフィードバック」として活用できます。

フィードバックは、特定の誰かから与えられるのを待つものではありません。皆さんが積極的に探しに行き、様々な情報源から集めることで、より多角的で、より継続的な成長を促すことができるのです。

誤解2: 「間違いを指摘すればするほど良い」

「間違いは、直すべきものだから、見つけた間違いは全部指摘してあげた方が、その人のためになるはずだ」と、善意から考えてしまう人もいるかもしれません。確かに間違いを直すことは大切ですが、ただ単に誤りをたくさん指摘したり、ネガティブな側面ばかりに焦点を当てたりするフィードバックは、実は逆効果になってしまうことが多いのです。皆さんは、もし自分の答案が真っ赤になるほど間違いを指摘されたら、どんな気持ちになるでしょうか。「自分はダメだ」と感じてしまい、学習へのやる気をなくしてしまうかもしれません。人が失敗を恐れるようになり、新しい挑戦をためらったり、積極的に行動しなくなったりする危険性があるのです。

対処法:改善点とポジティブな側面のバランス

効果的なフィードバックは、皆さんの「課題」(まだできていないこと、改善点)だけでなく、「できたこと」や「良かった点」にもしっかりと目を向け、それらをバランスよく伝えることが非常に重要です。

• ポジティブな側面を意識的に認識し、伝える:

o なぜ有効か:ポジティブなフィードバックは、皆さんの自己効力感(「自分にはできる」「自分は成長している」という自信や感覚)を高め、学習へのモチベーションを保つ上で欠かせない要素です。難しい課題に取り組んでいる最中に、たとえ小さなことでも自分の努力や進歩が認められると、皆さんは達成感を感じ、次の一歩を踏み出す勇気を得ることができます。これは、心理学で言う「成長型マインドセット」(自分の能力は努力次第で伸びると信じる心)を育むことにも繋がります。

o 実践例:

「この文章、論理の組み立てはとてもしっかりしているね。あとは、もう少し具体的な例を加えれば、もっと説得力が増すよ。」

「計算ミスはあったけれど、問題へのアプローチは正しかったよ。その考え方ができるのは素晴らしいね!」

「前回のテストと比べて、〇〇の分野の問題が格段に解けるようになっている。これは、あなたが計画的に復習した努力の証拠だね。」

o このように、具体的に「何が良かったのか」を伝えることで、皆さんは自分の強みを認識し、それをさらに伸ばしていこうと考えることができます。

• 「成長のための機会」として間違いを捉える視点を提供する:

o フィードバックは、間違いを「失敗」や「ダメなこと」として一方的に断罪するのではなく、「次にどうすればもっと良くなるか」という、成長のための貴重なヒントとして捉える視点を提供すべきです。

o 実践例:

「まだこのスキルは完璧ではないけれど、前回よりも理解度が深まっているのが分かるよ。この調子で練習を続ければ、必ずできるようになるから、焦らずにね。」

「この間違いは、〇〇という基本概念の理解がまだ少し曖昧だから起こったんだね。でも、これは逆に、あなたが今、その概念を深く理解するチャンスだということだよ。教科書のこのページをもう一度読んで、なぜそうなるのかを考えてみよう。」

o このようなフィードバックは、皆さんが「自分の課題」をはっきりと認識しつつも、「自分にはそれを乗り越えて、さらに成長していく力がある」と感じられるようなバランスが非常に大切です。

建設的なフィードバックは、皆さんが「自分の課題」をきちんと受け止めつつも、それによって自信を失うことなく、前向きに学習を続けられるような、ポジティブな環境を作り出すことを目指すべきなのです。

誤解3: 「とにかくくわしく、たくさん書けば良い」

「フィードバックは、細かいところまで全部、くわしく教えてあげた方が親切で、効果的だ」と考える人もいるかもしれません。確かに、くわしい情報があると、どこを直せばいいのかが分かりやすい場合もあります。しかし、人間が一度に処理できる情報量には限界があります。あまりにも多くの情報や、修正すべき点を一度に押し付けられたフィードバックは、皆さんの頭にとって「認知負荷」(情報を処理するために脳が使うエネルギー)が高くなりすぎてしまいます。結果として、皆さんは「どこから手をつけていいか分からない」と圧倒されてしまったり、結局のところ、どの点に焦点を当てて改善すれば良いのか分からなくなってしまったりするかもしれません。そうなると、せっかくのフィードバックも、読まれないまま放置されたり、全く活用されなかったりする可能性が高まってしまいます。

対処法:学習者の認知負荷を考慮した要点集中

効果的なフィードバックは、「量」よりも「質」が大切だという原則に基づいています。

• 優先順位をつけて、最も重要な点に絞って伝える:

o 実践例:皆さんの答案やレポートに修正点がたくさんあったとしても、一度に全てを伝えようとするのではなく、「今回は、この2点に特に注意して改善してみよう」というように、最も改善すべき点や、一番大きな学習効果が見込める点に絞ってフィードバックを提供します。具体的な数の目安(例:「3つだけ」)を示すことも、皆さんが情報を整理しやすくなるため有効です。

o 例えば、作文であれば、「文法ミスは他にもあるけれど、まずは、この部分の論理が飛躍している点を修正することから始めよう。ここを直すと、文章全体の説得力が大きく上がるはずだよ。」というように、修正のインパクトが大きい部分に焦点を当てます。

• 実行可能な情報に絞る:

o 実践例:皆さんが次のステップで現実的に取り組める範囲の修正点やアドバイスに限定します。あまりにも高度な内容や、一度に多くの変更を求めるフィードバックは、皆さんの負担が大きくなり、結局行動に移せない可能性が高まります。

o 例えば、英語の学習で、まだ基礎ができていない段階の皆さんに、いきなりネイティブのような複雑な表現を求められても難しいでしょう。「まずは、SVOの基本的な文型を意識して、簡単な文章から正確に書けるようにしよう」というように、現在の皆さんのレベルに合った、実行可能な目標に焦点を当てたフィードバックが効果的です。

• 具体性と簡潔さのバランスをとる:

o 実践例:「何を」「どう」改善するかは具体的に記述しつつも、だらだらとした冗長な説明は避け、短い言葉で、分かりやすく伝えることを心がけます。

o 箇条書き(※今回は原稿の条件で使えませんが、実際の指導では有効です)や、図やイラスト、あるいは具体例を効果的に活用し、視覚的にも理解しやすいように工夫することも有効です。例えば、グラフの読み方を間違えた時に、「グラフの軸の単位をよく見てね」と伝えるだけでなく、「このグラフは、横軸が時間、縦軸が温度を表しているから、時間が経つと温度がどう変化したかを見るんだよ」と具体的に説明することで、理解が深まります。

「Less is more」(より少ないことは、より豊かなこと)という考え方は、フィードバックにおいても当てはまります。皆さんが情報を消化し、実際に行動に移せる量と質のフィードバックを提供することで、その効果を最大化できるのです。

誤解4: 「成績や点数だけがフィードバックだ」

テストの点数や、学校の成績表に書かれている評価、あるいは「合格」「不合格」といった最終的な結果だけをフィードバックだと捉えてしまう誤解です。確かにこれらは、皆さんのパフォーマンスの最終的な結果を示す指標の一つではあります。しかし、それ自体が学習を改善するための「フィードバック」として機能することは、残念ながらあまりありません。なぜなら、点数だけでは「なぜその点数になったのか」とか「どうすればもっと点数を上げられるのか」という、皆さんが本当に知りたい最も重要な情報が、ほとんど欠けているからです。

対処法:プロセスと思考の質に関する定性的なコメントの重要性

本当に効果的なフィードバックは、最終的な結果の数字だけでなく、皆さんがその結果に至るまでの学習プロセスや、その時の思考の質に焦点を当てた、言葉によるくわしい情報(定性的なコメント)をしっかりと含んでいます。

• プロセスへの言及の重要性:

o なぜ有効か:皆さんがどんな手順で、どんな方法で問題に取り組んだのか、あるいはどこでつまずいたり、どんな勘違いをしてしまったりしたのかといった、学習のプロセスに関するフィードバックは、皆さんが自分自身の学習方法を改善するための、具体的でとても役立つ手がかりとなります。皆さんの「やり方」がどうだったかに光を当てることで、次の行動が明確になります。

o 実践例:

「この数学の問題では、最初に〇〇という公式を使うべきだったけれど、あなたは別の公式を選んだため、遠回りな計算をしてしまったようだね。次回からは、問題文を読んだら、どの公式が一番適しているかを最初にじっくり考えてみよう。」

「君が書いた作文は、アイデアはとても面白いけれど、そのアイデアを論理的に繋げていくための根拠が、まだ少し弱いかな。もう少し具体的なエピソードやデータを加えることで、説得力がぐっと増すよ。」

理科の実験レポートで、「観察記録は細かく書けていて素晴らしいが、その観察結果からどのような考察が導き出せるのか、その論理的なプロセスが明確でない」といったフィードバックも、思考のプロセスに焦点を当てています。

• 思考の質への言及の重要性:

o なぜ有効か:単に答えが合っているか間違っているかという表面的なことだけでなく、その答えに至るまでの皆さんの思考の深さ、一つの問題に対して様々な角度から考えられたか(多角的な視点)、批判的に物事を考えられたか(批判的思考力)などを評価することで、皆さんの頭の中にある「認知能力」そのものの向上を促すことができます。

o 実践例:

社会科の歴史問題で、「この問いに対するあなたの答えは正解だけれど、なぜこの出来事が起こったのか、その背景にある人々の感情や社会の動きまで考えられていると、もっと深く理解できるだろうね。」

国語の文章読解で、「この文章を読んで、あなたは主要な登場人物の気持ちをよく読み取れている。さらに、作者がこの文章で伝えたいテーマは何か、というところまで考えを広げられると、より質の高い読解ができるようになるよ。」

「この問題の解法は一つだけではないけれど、あなたは別の方法を考えようと試みたかな?複数の解決策を考えることで、より柔軟な思考力が身につくよ。」

点数や成績は、あくまで皆さんの学習の「最終結果」を示す指標の一つに過ぎません。その結果がどのようにして生まれたのかという「プロセス」と、そのプロセスの中で皆さんがどのように考えたのかという「思考の質」に焦点を当てた、具体的で丁寧なコメントこそが、皆さんが自分自身の学び方を改善し、真の能力を向上させるための、本当に価値あるフィードバックとなるのです。

今すぐ実践!あなたの学習に取り入れるフィードバック戦略

ここまで、フィードバックが皆さんの学習にとってどれほど大切か、そしてどんな種類のフィードバックが効果的なのかを、学習心理学の視点からくわしく見てきました。しかし、どれだけ素晴らしい知識を得ても、それを実際に「行動」に移さなければ、皆さんの学習は何も変わりません。

この章では、今日からでも皆さんが自分の学習にすぐに取り入れられる、具体的なフィードバック活用戦略を5つご紹介します。これらの戦略を実践することで、皆さんはフィードバックを「受け取るもの」から「自ら生み出し、活用するもの」へと変え、学習効果を飛躍的に高めることができるでしょう。

自己フィードバックの実践:問題分析と振り返り

最も身近で、そして最も強力なフィードバックの源は、実は皆さん自身の中にあります。誰かからのフィードバックをただ待つだけでなく、自分のパフォーマンスを客観的に評価し、自分で改善点を見つける力を養うことが、自律的な学習者になるための第一歩です。

• 具体的な実践例:

o 問題集の解答・解説を徹底的に活用する習慣をつける:

皆さんは問題集を解き終えたら、すぐに答え合わせをして、「マル」「バツ」を付けるだけで終わらせていませんか?今日からは、そのやり方を変えてみましょう。

まず、問題を解いた後、すぐに解答や解説を見るのではなく、一度自分の解答プロセスを頭の中で(あるいはノートの余白に簡単に)再現してみてください。「なぜ自分はこの方法を選んだのか?」「この計算の途中で何を考えたのか?」「なぜこの単語を使ったのか?」と、自分自身に問いかけながら、自分の思考の足跡をたどります。

次に、解答や解説を「正解のための単なる手順書」としてではなく、「自分の思考プロセスへのフィードバック」として、じっくりと読み込みます。解説に書かれている正しいプロセスと、自分のプロセスを一つずつ比較し、どこが違ったのか、なぜその違いが生まれたのかを深掘りします。

「もしもう一度この問題を解くなら、どうすれば今度は正解できるだろうか?」と具体的に想像し、改善された解き方を頭の中でシミュレーションしてみましょう。

o 学習日誌や振り返りメモを習慣にする:

新しいことを学んだ日や、まとまった学習を終えた後に、簡単な「学習日誌」や「振り返りメモ」を書いてみましょう。

書く内容は、「今日学んだ最も重要なことは何か?」「何がまだはっきりと分からなかったか?」「その『分からない』を解消するために、次にどうすればもっと理解を深められるか?」といった問いに答える形が良いでしょう。これにより、自分の理解度や学習方法に対する「メタ認知」(自分の学び方そのものについて考える力)が自然と高まります。

o プレゼンテーションや発表練習を録画して見返す:

クラスでの発表や、誰かに何かを説明する練習をする際、スマートフォンなどで自分の様子を録画してみましょう。

後で見返すことで、自分の話し方、声のトーン、ジェスチャー(身振り手振り)、視線の動き、発表の速さ、時間配分などを客観的に評価することができます。実際に聴衆として自分の発表を見ることで、「ここはもっとゆっくり話せば分かりやすいな」「このスライドの文字は小さすぎて読みにくいかも」といった、新たな気づきが得られます。これは、まるで先生や友達が自分にフィードバックをくれているのと同じ効果があります。

ピアフィードバックの活用:仲間との協働学習

友達やクラスメイトは、皆さんの学習を客観的に見てくれる、とても貴重なフィードバックの源です。互いにフィードバックし合うことで、自分では気づかない盲点に気づけたり、相手に教えるという経験を通じて、自分の理解をさらに深められたりすることができます。

• 具体的な実践例:

o 勉強会やグループ学習で、積極的に「説明し合う」ことを試す:

ただいっしょに問題を解くだけでなく、自分が解いた問題を相手に説明する、あるいは学んだ概念を友達に解説する、ということを意識的に行ってみましょう。

相手が皆さんの説明を聞いて「ここがよく分からないな」「これはどういう意味?」といった疑問を投げかけてくれたら、それが皆さんにとってのフィードバックです。相手の疑問を解消しようと努力する中で、自分の理解がどこまで深まっているか、どこが曖昧だったのかがはっきりと見えてきます。

逆に、友達が説明している時に、「私にはこう聞こえたけれど、それはこういう意味で合ってるかな?」と、自分の理解を確認するような質問を投げかけるのも、相手へのフィードバックになります。

o 互いの解答や成果物を「先生になったつもりで」添削・レビューし合う:

例えば、お互いに書いた作文やレポート、プログラミングのコードなどを交換して、「もし自分が先生だったら、この部分にどんなコメントをするだろうか?」という視点で読み合いましょう。

単に「ここは間違ってるよ」と指摘するだけでなく、「なぜこう書いたのか?」「この表現の意図は何か?」といった、相手の思考プロセスに踏み込んだ質問を投げかけることで、より質の高いフィードバックを与え、受け取ることができます。

o 定期的に役割を交代する: フィードバックを与える側と受け取る側を定期的に交代することで、双方の学習効果を最大限に引き出すことができます。フィードバックを与える経験は、自分の思考を整理し、客観的に物事を評価する力を高めます。

教材からのフィードバック:解説を「情報」として読み込む

皆さんが普段使っている教科書、参考書、問題集、そしてオンライン教材などは、皆さんの学習を助けるための宝庫です。これらを単なる「知識の塊」として読むだけでなく、「自分の理解度や思考プロセスを修正するための情報源(フィードバック)」として、もっと積極的に活用しましょう。

• 具体的な実践例:

o 問題集の解説を「自分の弱点を教えてくれる教科書」として徹底的に分析する:

問題を解き終えた後、解説を「答え合わせ」のためだけに読むのはもったいないです。解説を「自分の思考プロセスはどこで間違っていたのか」「なぜこの考え方に至らなかったのか」を教えてくれる先生だと思って、じっくりと読み込みましょう。

「この問題のポイントはどこにあるのか?」「自分が間違えたのはどのステップだったのか?」「解説では、自分が使わなかったどんな概念や定理を使って解いているのか?」といった問いを持ちながら読み進めることで、単に答えを覚えるだけでなく、その背景にある考え方や解法を深く理解できます。

もし、解説のロジックが自分の思考と大きく異なる場合は、その違いを明確にし、なぜその解法がより優れているのかを、まるで先生から説明を受けているかのように理解しようと努めましょう。

o 間違えた問題や理解が曖昧な部分に印をつけ、後日「フィードバック」として再挑戦する:

一度間違えた問題は、皆さんの「弱点」を具体的に教えてくれる、とても貴重なフィードバックです。解説を読んで理解したと思っても、本当に理解できているかは、時間が経ってからもう一度試してみないと分かりません。

間違えた問題には、付箋を貼ったり、印をつけたりしておき、数日後や数週間後に改めて解いてみましょう。以前の自分の間違いを思い出そうと努力することで、知識がよりしっかりと定着し、本当に理解できたかどうかを確認できます。

o 用語集や索引、参考資料を積極的に活用する:

学習中に、少しでも曖昧な用語や概念に出会ったら、すぐに教科書の用語集や索引、あるいはインターネットで信頼できる情報源(辞書や百科事典など)で確認しましょう。

これは、皆さんの「不正確な理解」や「曖昧な知識」に対する、即座の、そしてとても正確なフィードバックとなります。分からないことをそのままにせず、その場で解消する習慣をつけることで、知識がどんどん繋がっていきます。

テクノロジーの活用:AIツールや学習アプリの利用

現代は、AI(人工知能)技術の発展により、これまで人間が担ってきたフィードバックの一部を、AIが代わりに行ったり、あるいは補ってくれたりするようになりました。これらの便利なツールを賢く活用することで、皆さんはいつでも、どこでも、効率的にフィードバックを得ることが可能です。

• 具体的な実践例:

o AIライティングアシスタントや翻訳ツールを活用する:

英語の作文やレポートを書く際に、Grammarly(グラマリー)のようなAIライティングアシスタントを使ってみましょう。文法の間違いやスペルミス、句読点の間違いはもちろん、文の構成や表現のトーン(雰囲気が適切か)に関するアドバイスまで、幅広いフィードバックを瞬時にもらえます。

書いた文章を、DeepL(ディープエル)やGoogle翻訳などの翻訳ツールで一度別の言語に翻訳し、それをもう一度日本語に逆翻訳してみる、という方法も有効です。こうすることで、自分の書いた日本語の文章が、客観的に見て意味が通じるか、意図が正確に伝わっているかを確認する「自己フィードバック」の補助として使えます。

o プログラミング学習プラットフォームを最大限に活用する:

プログラミングを学んでいる皆さんには、LeetCode(リートコード)やHackerRank(ハッカーランク)といったオンラインのプログラミング学習サイトが非常に役立ちます。皆さんが書いたコードを提出すると、プログラムが正しく動くかどうかのテスト結果が即座に表示され、もしエラーがあればその原因や、もっと効率の良いコードの書き方まで教えてくれます。

o 語学学習アプリのフィードバック機能を使い倒す:

Duolingo(デュオリンゴ)やAnki(アンキ)などの語学学習アプリは、皆さんの発音の評価、文法の練習問題、単語の定着度合いに応じた復習のタイミングの提案など、様々な形で、一人ひとりに合わせたパーソナライズされたフィードバックを提供してくれます。毎日少しずつでも活用することで、着実に語学力を伸ばせるでしょう。

o オンライン学習プラットフォームの進捗管理機能をチェックする:

学校や塾で使っているオンライン学習システムや、Coursera(コーセラ)やUdemy(ユーデミー)のような大規模なオンライン講座のプラットフォームには、皆さんの学習の進捗状況、クイズの成績、コース修了までの予測時間など、学習に関する様々なデータが表示される機能があります。これらを単なる記録として見るのではなく、「自分の学習ペースは適切か」「苦手な分野に時間がかかりすぎているのではないか」といった「自己調整レベルのフィードバック」として活用し、今後の学習計画を見直すのに役立てましょう。

事前準備としてのフィードバック:自己評価チェックリストの作成

フィードバックは、何かの結果が出てから、あるいは誰かから与えられてから受け取るものだけではありません。何か新しい課題に取り組む前や、プレゼンテーション、試験を受ける前に、あらかじめ「どんな状態であれば成功と言えるのか?」を明確にしたチェックリストを作成することで、効果的な自己フィードバックのための準備をすることができます。これは、皆さんが目標に向かって自律的に学習を進める上で、非常に有効な戦略です。

• 具体的な実践例:

o 小論文やレポートを書き始める前に、自己評価チェックリストを作る:

例えば、「導入で論点を明確に提示しているか?」、「各段落に、中心となる一つのトピック(言いたいこと)がはっきりと書かれているか?」、「自分の主張を裏付ける根拠は、客観的なデータや具体例に基づいているか?」、「結論は、導入で提示した論点と一貫しているか?」、「誤字脱字や文法ミスはないか?」といった項目を、事前に自分で作成しておきましょう。

そして、小論文を書き終えたら、提出する前にこのチェックリストを使って、自分で一つずつ確認していきます。これは、まるで皆さんが自分自身の先生になって、自分で自分の作品を評価しているのと同じことです。

o プレゼンテーションの練習時に、チェックリストを活用する:

クラスでの発表練習をする前に、「スライド1枚あたりの文字数は適切か?(多すぎないか)」、「話す速さは適切か?(事前に練習して時間を計っておく)」、「質疑応答の時間を十分に確保しているか?」、「聴衆の顔を見て話せているか?」といった項目をリストアップします。

練習中に、このチェックリストを使って自分で評価したり、友達にチェックしてもらったりすることで、本番前に具体的な改善点を見つけ、修正することができます。

o 問題演習に取り組む前に、具体的な目標を設定する:

例えば、ある単元の問題集を解く前に、「この章の問題を、正答率80%以上で解く」「この問題は〇分以内に解答を終える」「間違えた問題は、必ず解説を読んで、なぜ間違えたのかを理解するまで考える」といった、具体的な目標を数値や行動で設定しましょう。

そして、問題を解き終えた後に、これらの目標がどの程度達成できたかを自分で評価するのです。これは、皆さんの学習に対する意識を高め、より集中して取り組むための、とても良いフィードバックとなります。

これらの戦略を日々の学習に意識的に取り入れることで、皆さんは「与えられる」だけの受け身な学習者から、「自らフィードバックを創造し、積極的に活用する」能動的で自律的な学習者へと大きく変貌を遂げることができます。フィードバックは、皆さんの学習の可能性を無限に広げる鍵となるはずです。

まとめ:フィードバックを「学習のエンジン」にしよう

これまでの章を通して、私たちはフィードバックが単なる評価や結果の通知にとどまらず、皆さんの学習を根本的に、そして劇的に変えることのできる、とても強力なツールであることを深く掘り下げてきました。最後の章では、フィードバックがなぜ学習の質を高めるのかをもう一度、大切なポイントとして確認し、皆さんが今日から自分の学習にフィードバックの力を取り入れるための具体的な「はじめの一歩」を、改めてお伝えしたいと思います。

フィードバックが学習の質を高める理由の再確認

もし皆さんが「たくさん勉強しているのに、なぜか成績が伸び悩むな」「自分の努力が報われない気がするんだ」と感じたことがあるなら、それはもしかしたら、学習の途中で受け取るフィードバックが不足していたか、あるいは、せっかくのフィードバックを適切に活用できていなかったのかもしれません。フィードバックが皆さんの学習の質を根本から、そして大きく変えることができる理由は、大きく分けて次の3つの点にまとめることができます。

• 目標達成への最短ルートを照らす、頼れるナビゲーターになるから:

フィードバックは、皆さんが目指している「学習目標」(例えば、この単元を完全に理解すること、このスキルを習得することなど)と、現在の皆さんの「理解度やパフォーマンス」(今、どこまでできているのか)との間に存在するギャップ(差や不一致)を、まるで地図の上に現在地と目的地をはっきりと示してくれるかのように、明確に教えてくれます。そして、そのギャップを埋めるために「次は何をすべきか」という具体的な方向性を教えてくれる、まるで高性能な学習ナビゲーターのような存在なのです。闇雲に努力するのではなく、フィードバックの指し示す方向へと効率的かつ効果的に進むことで、皆さんは時間や労力を無駄にすることなく、目標へと着実に前進することができます。これは、遠い場所へ向かう時に、地図もGPSもなしで進むのと、正確な地図とGPSを持って進むのとでは、たどり着く速さや道のりが全く違うことと同じです。

• 「自分で学ぶ力」(自己調整学習能力)を育む、大切な成長の糧になるから:

本当の意味での学習とは、ただ知識を頭の中に詰め込むことだけではありません。自分の学習の進み方やプロセスを客観的に評価し、どこに問題があるかを見つけ、それに基づいて自分で学び方を改善していく「自己調整学習能力」こそが、皆さんが学校を卒業した後も、一生涯にわたって新しいことを学び続け、成長していくための、最も大切な力の源泉です。フィードバックは、この自己調整能力を磨くための、絶対に欠かせない要素です。「なぜこの問題で間違えたのだろう?」「どうすればもっと良い方法があったのだろう?」と自問自答し、フィードバックから得た情報をもとに、自分の学習戦略や行動を調整していくことで、皆さんは先生や大人に「教えてもらう」だけの受け身な学習者から、「自分から積極的に学び、自分の成長をデザインしていく」ことができる、自律的で能動的な学習者へと進化できます。

• 学習へのモチベーションを持続させる、強力な燃料になるから:

学習の過程では、難しいと感じたり、なかなか成果が出なくて心が折れそうになったりすることもあるかもしれません。そんな時、フィードバックは、皆さんが「できたこと」や「着実に成長していること」を具体的に示し、認めてくれることで、皆さんの自己効力感(「自分にはできる」「努力すれば成果が出る」という自信や感覚)を大きく高めてくれます。単に最終的な結果の良し悪しだけでなく、努力の過程や、具体的な改善点に対するポジティブなフィードバックは、たとえ困難な課題に直面した時でも「次はきっとできる!」という前向きな気持ちを強く支えてくれます。これは、皆さんが学び続けるための、心の奥底から湧き上がる強力な原動力となるでしょう。

フィードバックは、皆さんの学習を「ただひたすらインプットとアウトプットをくり返すだけの、つまらない作業」から、「目標がはっきりと見え、自分で工夫しながら進められ、そして何よりも楽しく、意欲的に継続できる、ダイナミックな成長のプロセス」へと進化させる、まさに学習のエンジンなのです。

今日から実践できる具体的な一歩

さて、ここまでこの本を読んでくださった皆さんは、フィードバックが自分の学習にとってどれほど重要で、どんなに大きな力を持っているかを十分に理解されたことでしょう。あとは、その得た知識を「実際の行動」に移すだけです。難しく考える必要はありません。大きなことを一度にやろうとするのではなく、今日からでもできる小さな一歩を踏み出すことから始めてみましょう。

• テストや問題集の解答・解説を、「自分の学習を教えてくれる先生」として、もう一度じっくりと読み直してみてください:

これまでは、ただ「答え合わせ」をして「マル」や「バツ」を付けるだけで終わらせていたかもしれません。今日からは、解答や解説を「なぜこの答えになるのか」「自分の思考プロセスと、解説のロジックはどこが違うのか」「どうすれば、もっと良い解き方ができたのか」ということを、くわしく教えてくれる「自分専用の先生」だと思って、注意深く、そして深く読み込んでみましょう。そこに、皆さんの成長のためのたくさんのヒントが隠されています。

• 新しく学んだことや、まだ少し曖昧な疑問点を、「自分自身に説明する」時間を毎日少しだけでもとってみる:

教科書を読んだり、先生の話を聞いたりして新しい概念を学んだら、声に出して、まるで誰かに教えるかのように、自分自身に説明してみましょう。もし、途中で言葉につまったり、うまく説明できなかったりする部分があれば、そこがまさに、皆さんの理解がまだ曖昧な「フィードバックポイント」です。その曖昧な部分を、もう一度教科書や参考書で確認し、しっかりと理解するまで深掘りしてみましょう。

• 友達やクラスメイトと「学び」を共有する習慣を積極的につけてみる:

もし、友達といっしょに勉強する機会があるなら、互いに問題の解き方や、ある概念に対する自分なりの考え方を説明し合い、そして建設的な質問や意見を交換してみましょう。友達の疑問や、別の視点からの意見は、皆さんにとって新しいフィードバックの源となります。相手に教えることで、自分の理解もさらに深まるという大きなメリットもあります。

• 皆さんが使っている学習アプリやオンラインツールに、「自分へのフィードバックを求める視点」を持って使ってみる:

英語の添削機能や、数学の自動採点機能、学習進捗を表すグラフなど、デジタルツールが提供する様々な情報は、単なるデータや記録ではありません。それらを「どうすれば自分の学習がもっと良くなるか」を教えてくれるフィードバックとして、積極的に活用しましょう。例えば、アプリが苦手な分野を指摘してくれたら、なぜそこが苦手なのかを自分で分析してみるのです。

フィードバックは、特別な場所や時間、あるいは特別な誰かからしか得られないものではありません。皆さんの周りのあらゆる場所、そして皆さんの内側に、学習を加速させるためのヒントや情報が隠されています。今日から意識的にフィードバックを探し、それを皆さんの学習のエンジンとして、最大限に活用してみてください。

そうすることで、皆さんの学びは、きっとこれまで以上に深く、豊かで、そして何よりも楽しいものになるはずです。さあ、フィードバックの力を解き放ち、皆さんの学習の新たな旅へと出発しましょう!